本文约5500字

阅读需要18分钟

当我们观看中国古代历史人物的画像时,不难发现一个耐人寻味的事实:除了司马迁、蔡伦、郑和等具有特殊原因的古人外,几乎所有成年男性都留着不同造型的胡须。明代《五杂俎》中还有专门的关于胡须长度的考据,现在看来相当夸张:

“崔琰须长四尺,王育、刘渊皆三尺,渊子曜长至五尺。谢灵运须垂至地。关羽、胡天渊髯皆数尺。国朝石亨、张敬修髯皆过膝。”

结合古人蓄须的特点,在京剧等传统戏曲里,演员饰演男角色时佩戴的各式假胡须统称“髯(rán)口”,根据人物的不同特性有三髯、满髯、扎髯之分,并有黑、白、黪等不同颜色,以此体现年龄、身份、性格的差异。甚至在近现代,也有一些名人有着经典的蓄须形象。

戏曲《霸王别姬》中佩戴长须的演员。来源/央视网

但在今天,除了艺术工作者或是影视剧拍摄需要,特别在城市中,还保持着留胡子习惯的成年男子并不多。为什么会发生这样的转变?

国历君自制表情包。来源/影视剧《觉醒年代》

胡须虽小,不可轻视

达尔文认为,人类的胡须在功能上与雄狮的鬃毛类似,既能保护头颈等相对脆弱的部位,又能展示威严的阳刚之气——这可能是他晚年留起大胡子的原因之一。

国历君自制表情包。来源/维基百科

《红楼梦》中,贾宝玉自诩为“须眉浊物”,正是因为“须眉”可以代指男性。作为男性第二性征的胡须,在世界各地的文化中被赋予诸多含义。在人类进化的早期阶段,男人的胡须具有较多的实用价值:在寒冷的冬季,浓密的胡子如同天然围巾,可以给脸部保暖;夏季,胡子还能起到一定的阻挡蚊虫、风沙效果。更重要的是,在与敌人打斗时,胡须具有保护面部的实际缓冲作用。犹他大学的一项实验显示,同样重量的物体从同样高度落到表层铺有动物皮的模拟骨骼的复合材料上时,长满毛发的皮相比无毛的皮能够吸收更多的冲击力,让下方材料所受的力降低了16%。也就是说,同样挨一拳,长满胡子的脸可能比“小白脸”受伤更轻。基于以上原因,世界各古文明的男性神祇或英雄、帝王形象,大多具有特征鲜明的胡须。

海神波塞冬像,古希腊。来源/雅典国家考古博物馆

甚至作为华夏图腾的龙,虽是多种生物特征混合创造出的形象,也有着明显的“龙须”,有学者认为这是先民胡须崇拜的象征。《史记·封禅书》称,黄帝在荆山下铸鼎既成,有龙垂胡髯下迎黄帝。黄帝和群臣后宫乘龙升天,众小臣试图拉住龙髯一起登天,却不料将龙髯拔掉了,一同落在地上,只能抱着它哭号,后来“攀髯”便成为哀悼皇帝去世的代称。

黄帝陵山门龙壁/ 维基百科

现在口语里说的“胡子”,原本是唐代以来对多须男子的代称海顺优配,因为北方边地及西域各民族的“胡人”的毛发相比中原汉人更为茂盛,后来该词才专指胡须。不同部位的胡子,古代有不同的名词指代,上唇的胡子叫“髭(zī)”,脸颊侧面的胡子为“髯”,下巴上的胡子叫“须”。“须”右边的“页”,原本的意思是代表人的头部,至今还可以从“额”“颔”“颊”等表示头面部的字中一窥端倪。在古文中,胡须还曾有专门的字用来表示,它就是“而”字。甲骨文里,这个字的外形就是脸上垂下几绺胡子的形象。后来,“而”才被借用表示虚词意义。

甲骨文中的“而”字

今天常用于表示“忍耐”含义的“耐”字,在古代原本是一种和胡子有关的刑罚,“耐”字左边的“而”代表须毛,右边的“寸”代表法度,这一刑罚需要剃光胡须和与之相连的鬓发,并保持一年至两年不等的时间。因为不剃掉全部头发,也叫“完”,意为“完其发也”。至迟在秦代,“耐”已被列入国家制定的法律制度之一,睡虎地秦简中记载,如丈夫家暴妻子,撕裂她的耳朵,应被处以“耐”刑。汉代仍然广泛运用这一刑罚,直到南北朝时期的律法中仍有“耐”刑,但已经是一类刑罚的总称,除了剃须,还增加了不同年限的徒刑。

胡须并没有痛感,将它剃光也不会受伤,为何在古代相当长的时间内,“耐”刑都有震慑作用?《孝经》称:

“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”

陶黄釉胡人俑。来源/故宫博物院

《礼记》规定,天子、大夫去世时,要将剪下的胡须、指甲和梳下的乱发盛在小囊里,放入棺内一起埋葬,不能随意丢弃。在古人看来,胡须作为父母所赐的身体的一部分,将它全部剔除的惩罚不仅能为受刑者带来屈辱感,更为他加上了“不孝”的严重定义,对精神的折磨远超过肉体。

蓄着胡子的秦代兵马俑。摄影/刘是琪

胡子不用多,但要长得好

《诗经·齐风·卢令》中,赞美一位优秀的男猎人:“卢重鋂,其人美且偲。”“偲”一说为多才,一说为胡须美观。汉乐府《陌上桑》中,罗敷向使君夸耀自己的丈夫:“为人洁白皙,鬑鬑颇有须。”体现出秦汉时期,造型疏朗有致的胡须已是美男子的标志之一。古人认为“血气盛则髯美长”,美观的胡须是体魄健康的标志,汉代察举官员要求仪容端正,长得恰到好处的胡须也是考察标准,《汉旧仪》载:“谒者有缺,选郎中美须眉大音者补。”王莽篡位后试图掩饰外形的衰老,“染其须发”,这是早期的“人工美须”记载。

三国时期,蜀汉名将关羽以“美髯”著称,《三国志》里记载,诸葛亮在书信中直接以“髯”代指关羽。《三国演义》中还描写了一段曹操和关羽的对话,曹操问关羽有多少胡子,关羽回答:

“约数百根。每秋月约退三五根。冬月多以皂纱囊裹之,恐其断也。”

国历君自制表情包。来源/影视剧《三国演义》

曹操就送给他一个保护胡子的纱锦囊。汉献帝看到后,命关羽当殿披拂胡子,竟长过腹部,故称之为“美髯公”。关羽的美髯形象进一步被后世神化,成为忠义的象征。

到了魏晋时期,南方汉族政权对胡须的看法发生了变化,“面如凝脂”成为士人容仪之美的标志。沈从文先生在有关著作中结合文物分析:

魏晋以来有很长一段时期,胡子殊不受重视。……大致可说的是它和年青皇族贵戚及宦官得宠专权必有一定关系。……“何郎敷粉,荀令熏香”,以男子而具妇女柔媚姿态竟为一时美的标准。

《颜氏家训》称:

“梁朝全盛之时,贵游子弟,多无学术……无不熏衣剃面,傅粉施朱。”

但这并不代表两晋南北朝所有男子都有剃须的习惯。西晋司空、《博物志》的作者张华就以多须著称海顺优配,他特意做了个袋子把胡子装在里面。和其兄陆机合称“二陆”的陆云有“笑癖”,大概是很难控制住自己的笑声,拜见张华时看到他胡子的套袋造型,竟然笑倒在地。顾恺之为裴楷画像时,特意在颊上增画了三缕胡须,说:“颊上加三毛,觉神采殊胜。”东晋葛洪的《肘后备急方》还记载了用石灰、胡粉等药材染须的药方,称一夜之间能让白胡子变黑,可见有胡须外貌焦虑的人还是很多的。南朝谢灵运也以美须著称,死后捐给南海祗洹寺,装在维摩诘塑像上,一直保存到唐代,才被安乐公主以斗草为由剪掉。

北方少数民族政权对胡须更为看重,东晋十六国之汉国开国皇帝刘渊“身长八尺四寸,须长三尺余”,是公认的美男子。山西岚县有古地名“秀容”,因为刘渊生于此地,族人沾了他容貌的光,被称为“秀容胡”,故而得名。北齐文宣帝高洋曾经在酒醉后拉起大臣许惇的长须,一刀截断,只留下半截,许惇吓得再也不敢把胡子留长,时人给他起外号“齐须公”。

唐代士人注重仪表,胡须造型多样,最有名的应为唐太宗的“虬髯”。唐玄宗也有“虬髯天子”之称,虬为龙之一,这种特别的胡须外形正能体现“真龙天子”的化身。唐传奇中“风尘三侠”之一的虬髯客后来在海外称王,特意强调其“虬髯”也非闲笔。

尽管在风气开放的唐代,胡须络腮浓密的西域胡人并不少见,主流审美仍然偏好疏朗有型的胡子,并不是越多就一定越美。如果颜值不佳,茂盛的胡子更起到了反作用。官员韦铿就曾写诗嘲笑两个胡子多的同僚:“一双胡子著绯袍,一个须多一鼻高。”李商隐在《骄儿》诗中写小儿子嘲笑客人“或谑张飞胡”,侧面说明大胡子已经不太多见。

国历君自制表情包。来源/中国台北故宫博物院

宋代,帮人修剪胡子的“刀镊业”已经相当成熟,《清明上河图》中就出现了刀镊工持剃刀为顾客修面的场景。《夷坚志》还记载了一则离奇的故事,成都有刀镊工遇到一个道人,要求帮忙刮胡子,结果刚刮完左边的脸,刮右脸的时候一看,左脸居然瞬间又长满胡须,一直重复了好几遍。苏轼也曾给胡子“服美役”,在诗中写道:“对花把酒未甘老,膏面染须聊自欺。”宋人笔记提到,有个年过六旬的官员胡须斑白,让妻妾帮他拔,妻子特意拔掉黑胡子,想让他显得老点,不被妾室喜爱;妾希望他看着年轻点,专门拔白胡子,结果没过几天,这位的下巴就秃了。形容奉承的“溜须”一词,也是在宋代出现的,丁谓和宰相寇准一起吃饭时,看到他的胡子上沾上了汤,连忙讨好地帮他擦拭,寇准嘲讽地说:“参政国之大臣,乃为官长拂须邪?”

张择端《清明上河图》(局部)/故宫博物院

在后来的朝代里,精心打理的胡须仍然是成年男子特有的标志。元初宰相史天泽特意将白胡须染黑,告诉元世祖忽必烈:

“臣览镜见髭髯白,窃伤年且暮,尽忠于陛下之日短矣,因染之。”

元代官员许楫也因为“美髯魁伟”,成功引起忽必烈的注意。《大明会典》规定官员应容止端正,胡子需修剪得体。首辅张居正胡须长至腹部,他经常用铅梳梳理养护,让胡须保持光润乌黑。

国历君自制表情包。来源/《大明王朝1566》

清代,虽然统治阶层要求“剃发易服”,男子的胡须却在保留范围之内。从流传下来的画像和晚清老照片看,有一定身份地位的人会特意保养上唇和下颌部位的胡须,劳动者为了方便劳作,留胡子的人相对较少。

理发具-象牙柄剃头刀。来源/故宫博物院

从留胡子到“嘴上无毛”的转变

近代以来,男子胡须的变化不可避免地受到西风东渐的影响。辛亥革命引发了国人的剪辫风潮。

清朝晚期,许多有志之士剪掉了自己的辫子。来源/影视剧《人生若如初见》

理发习惯的普及也催生了城市中美观卫生的“新式理发店”的大量涌现,和传统的剃头铺形成明显对比,汪曾祺在小说中生动地写道:

“剃光头的人少了,‘水热刀快’不那么有号召力了。卫生部门天天宣传挖鼻孔、挖耳朵不卫生。……把逐渐暗淡下去的‘时福海记’重新装修了一下,门窗柱壁,油漆一新,全都是奶油色,添了三面四尺高、二尺宽的大玻璃镜子。置办了‘夜巴黎’的香水,‘司丹康’的发蜡。”

这类新潮的理发店,自然以追随西方的流行为主,逐渐改变着国内时尚的走向。

文艺复兴以来,欧美的男性胡须造型也经历过不同的风潮,并最终在20世纪初发生了巨大的改变。1919年的流感大流行,让人们增加了提高个人卫生的意识,也加剧了对传染的恐惧。胡须因为靠近口鼻部位,附着病毒的可能性较大,为了安全起见,越来越多的男性选择将它剃光。特别在第一次世界大战时期,毒气开始成为交战中的武器,士兵如果留着胡子,会影响防毒面具的佩戴,危及生命,这很快改变了欧洲军队流传已久的蓄胡造型。与此同时,一次性剃须刀片问世,让剃须更加便捷、安全、易于清理。这些因素都让剃胡子成为20世纪西方社会的普遍选择,并影响了近代中国的流行造型。

名人的影响也让中国近代社会加以模仿。清末民国初的外交界和军界曾经流行德国末代皇帝威廉二世的“牛角胡”,除了上唇部位留两端翘起的胡子,其他部位的胡子都修剪干净。民国初年,袁世凯、黎元洪等政界人物都曾参考这个造型修饰胡须,军阀混战期间,类似的造型一度成为各路“大帅”们外观的标配。

袁世凯画像。来源/纪录片《探索·发现》截图

第一次世界大战后,西方政要不再流行复杂的胡子造型,中国的各界名人即使留胡子,也仅以上唇留小胡子为主,成为普通人打理外观的重要参考。日本军队习惯留的“卫生胡”,被中国老百姓称为“仁丹胡”,同样来自德国军队的胡子标准造型。叫“仁丹胡”并不是因为胡子和仁丹药丸有什么相似之处,而是因为当时日本侵略者引入的“仁丹”广告上,通常有一个上唇两撇翘胡子的日本“将军”形象。

日本仁丹株式会社的商标。来源/维基百科

新中国成立后,一方面由于民国军阀和日本侵略者的上唇胡子造型早已深入人心,民众都不愿意再拥有此类胡子外观;另一方面,爱国卫生运动的全面普及、工作节奏的日益加快,也让成年男性特别是在城市中工作的群体逐渐习惯将脸部胡须刮干净,既让自己的形象更加整洁,又节省了日常的清理时间。军队、警察等特殊职业沿袭了西方同行业禁止蓄须的要求,各类窗口行业,如银行、交通、教师等,也将男性及时清理胡须列入仪容规范之中。相比民国流行的胡须造型,只要多剃掉上唇的胡须即可,这一改变很容易被人们接受。电动剃须刀出现后,每天打理胡须更是像刷牙一样可以轻松完成,随处可见的广告都在无形中强调了剃胡子的必要性和便捷性,让它成为当代人几乎每天都要做的日常任务。

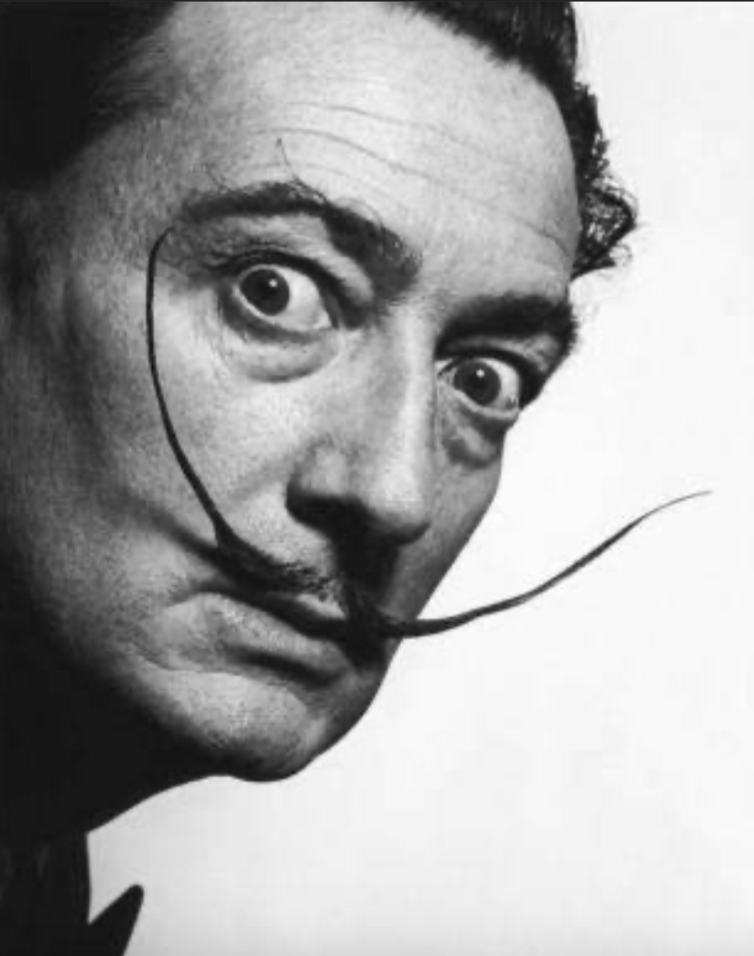

著名艺术家萨尔瓦多·达利和其标志性的胡须。来源/维基百科

时至今日,越来越大的工作压力和生活压力,让人们不仅头发越来越少,更难有古人那样精心留长并梳理胡子的“闲心”。试想,在早晚高峰拥挤的地铁上,如果有人留着三尺长须挤上车,很可能会因为胡子被门夹住发生争吵;吃完一顿饭,很难有时间再去清理长胡子上沾的饭粒菜渣;加完班本来就累,睡觉又会担心胡子是放在被子里还是放在外面……

胡子不再流行,也和现在人们对外貌的审美有关。胡子如果不能精心打理,“胡子拉碴”显得杂乱无章。如果遇到流行性传染疾病,脸上和下巴的胡须也不利于戴口罩和保持个人卫生。在历史和现实的原因共同作用下,“美髯公”的时代也成为尘封的历史了。

参考资料:

1、沈从文著,刘红庆编.古人的胡子.北京:新星出版社,2011.9

2、倪方六.古人为何喜欢留胡子?[J].百科知识,2015,(第23期).

3、梅声.“胡”说 一部趣味盎然的胡须文化史[J].文明,2022(04).

4、潘游. 胡须背后的政治风向[J]. 廉政瞭望, 2014,(03).

5、丁改苹.中古胡须文化透视[D].陕西师范大学硕士学位论文,2013.

6、郭继南.中国传统社会刀镊业研究[D].河北大学硕士学位论文,2019.

7、张瀚丹.“身体资本”的秩序性象征:以甘肃省武威市古浪县胡家边乡蓄须仪式为个案[D].北京师范大学硕士学位论文,2011.

8、张欣.胡“须”里怎么有“页”码?[J].中华活页文选海顺优配,2013,(第10期).

联丰策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。